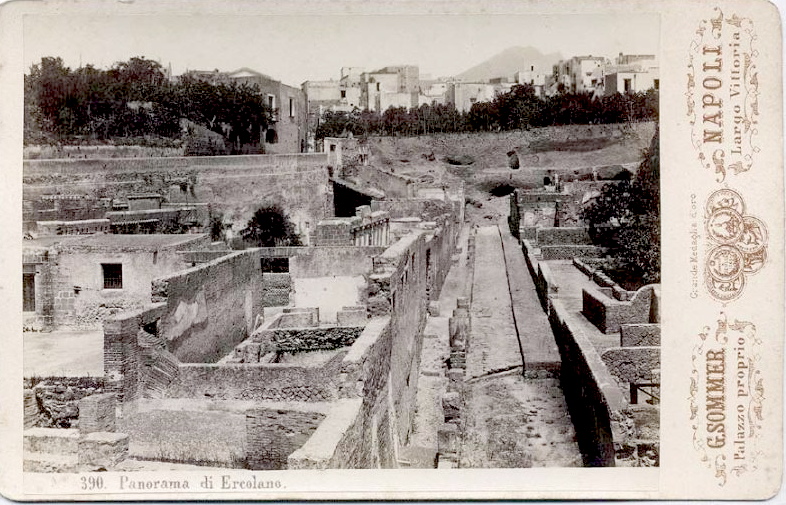

Le scoperte di Ercolano ebbero sin dal principio una grande risonanza negli

ambienti antiquari italiani ed europei che si mostrarono curiosi e desiderosi

di reperire quante più notizie possibili su ciò che andava rinvenendosi. La

collezione archeologica del re delle Due Sicilie si avviava a diventare

unica nel suo genere e ciò attirava inevitabilmente le attenzioni di studiosi,

eruditi, antiquari e collezionisti. Per questo, mentre gli scavi avanzavano,

si apriva una vera e propria caccia al reperto; si assisteva ad un

collezionismo clandestino con un collegato, attivissimo, traffico di reperti

archeologici. Si alimentò un ampio mercato che, sull’onda dell’interesse

suscitato dallo scavo ercolanese, raggiunse considerevoli dimensioni.

Per una fase abbastanza lunga fu alquanto agevole trovare pezzi di vario

genere ed esportarli fuori dei confini del Regno. In assenza di una

legislazione che salvaguardasse il patrimonio artistico archeologico, aveva

gioco facile il collezionismo clandestino che non incontrava difficoltà nel

reperimento e nella circolazione di oggetti antichi. Costituisce un chiaro

esempio di questa situazione proprio la vicenda del principe d’Elbeuf che,

senza incontrare difficoltà di sorta, potè esportare gran parte del materiale

recuperato nel sito ercolanese, soprattutto verso l’Austria. Il percorso dei

reperti ritrovati dal principe prevedeva una tappa intermedia a Roma, dove

si provvedeva al restauro; una volta completato questo gli oggetti erano

pronti ad essere trasferiti all’estero. Ma nella città eterna tale esportazione

andava a confliggere con la normativa dello Stato Pontificio che, in virtù

del gran numero di tesori archeologici posseduti, aveva già emanato alcuni

testi legislativi a tutela dal patrimonio storico culturale. Nel momento in cui

gli oggetti restaurati lasciavano Roma, nel caso specifico per raggiungere

l’Austria, si assisteva ad una violazione delle norme che vietavano

l’esportazione al di fuori dello Stato di oggetti dal particolare valore storico

artistico e culturale. L’aggiramento, da parte del principe, di tali divieti,

valse le proteste delle autorità pontificie nei confronti del viceregno

austriaco di Napoli che rispose però in modo blando, manifestando il

proprio disinteresse e non cogliendo l’occasione o lo spunto per avviare un

percorso legislativo che avrebbe adeguato il quadro normativo

all’importanza del patrimonio napoletano. Ma nel viceregno napoletano il

vuoto legislativo in materia di tutela di beni culturali nazionali dispiegava i

suoi effetti non solo nei riguardi dei tesori archeologici ma anche in

relazione ad altre categorie di beni, come testimoniato dalla vicenda

dell’esportazione a Vienna di antichi codici conservati nella Biblioteca di

San Giovanni a Carbonara e dalla dispersione della preziosa e variegata

collezione del giurista Valletta ad opera degli eredi.

Con l’avvento dei Borbone e nonostante l’inizio dell’impresa archeologica

ufficiale le cose non cambiarono di molto; solo si impedì, attraverso

un’attenta vigilanza, il depredamento nelle zone dello scavo reale. Furono ordinati rigidi controlli, soprattutto sugli addetti materialmente allo scavo e

sanzioni pesanti furono previste per chi si fosse macchiato del reato di furto

dei reperti archeologici. Si utilizzò inoltre il metodo della distruzione del

materiale non idoneo ad essere trasportato nel Museo Ercolanese, al fine di

non esporlo al trafugamento o alla copia; soluzione primitiva e dannosa,

segno dell’iniziale difficoltà di strutturare una politica culturale e di tutela

coerente. Un episodio del 1740, conclusosi con l’arresto e la punizione

esemplare di cinque persone è emblematico per illustrare come la corte si

comportò, intendendo anche dare un segnale ad eventuali malintenzionati.

Si tratta del furto di alcuni oggetti antichi che tali cinque persone avevano

compiuto nel 1740; scoperti, furono sottoposti a tortura, confessarono il

reato e l’8 dicembre 1740 il re approvò la sentenza nella quale si prevedeva

l’incarcerazione per due degli uomini a due e tre anni di galera, oltre che la

punizione corporale della frusta; alle due donne fu imposto l’esilio per tre

anni. E’ palese l’intento dimostrativo che si volle perseguire attraverso

questo intervento deciso ed autoritario. Fu in seguito a questa vicenda che i

controlli risultarono intensificati con l’emanazione di un regolamento più

rigido. L’intervento del potere centrale sembra essere stato incisivo dal

momento che non vi sono notizie di furti nella zona pubblica di scavo dopo

il 1740 anche se, essendo la fonte governativa, non si può esserne certi. Il

re aveva usato il pugno duro per difendere ciò che considerava di sua

esclusiva proprietà; siamo ancora di fronte ad un tentativo di difesa della proprietà privata del re e non di un bene pubblico bisognoso di protezione

in quanto tale.

Altra questione collegata e rilevante era quella dei falsi che prendevano a

circolare nel mercato. La corte si ritrovò a combattere anche questo

problema e dovette talvolta ricorrere a soluzioni decise, come nel caso dei

falsi messi in circolazione dal pittore romano Guerra 8 . Il problema dei falsi

nasceva dalla grandissima richiesta di cui godevano le antichità ercolanesi,

che erano ormai diventate protagoniste indiscusse del mercato nero di

reperti archeologici.

Messe al riparo le operazioni di scavo reale dai malintenzionati, restava

ancora difficile da realizzare il controllo, quantomeno di soprintendenza,

sulle attività private di scavo che fiorivano sempre più velocemente, spesso

condotte da personaggi di modesta statura culturale e con poca o nulla

conoscenza antiquaria, alimentando il mercato. Restava ancora difficile

immaginare, alla luce delle concezioni prevalenti nella corte, una tutela

efficace per i beni che non avessero diretta rilevanza ai fini

dell’arricchimento delle collezioni reali. Non si era ancora raggiunta la

consapevolezza necessaria per ritenere tutto ciò che arricchiva il Regno

quale bene pubblico da proteggere in virtù dell’interesse del popolo per il

territorio nazionale. In effetti, registrata l’assenza di norme interne che

sancivano divieti o prevedevano controlli, tali attività private non potevano

qualificarsi come illecite, non andando a violare alcuna norma vigente.

Nessuna autorizzazione era necessaria per intraprendere un’attività di scavo

ed era oggettivamente difficile predisporre un apparato in grado di

controllare effettivamente tutto il vasto territorio del Regno. Ad ogni modo, il Guerra aveva diffuso a Roma dei falsi di alcuni reperti ercolanesi. La corte smascherò l’inganno acquistando i falsi ed esponendoli accanto agli originali evidenziandone efficacemente la palese differenza.

Il più grave problema che poneva lo scavo privato non stava tanto nel

criterio di archeologia finalizzata esclusivamente all’acquisizione del

reperto, dal momento che questa era la linea seguita anche dallo scavo

ufficiale. Il vero punto critico stava nella circolazione clandestina del

reperto, che era stimolata da queste attività di ricerca private. Fioriva

l’esportazione di oggetti di rilevanza storica culturale dal Regno, che

andavano ad arricchire le collezioni private in giro per l’Europa.

La situazione era delicata e stimolava dibattiti e proposte per arginare il

fenomeno. Una proposta lucida ed anticipatrice provenne dallo scultore

Canart e risale al 1751; egli sostenne la necessità di predisporre una

normativa che controllasse adeguatamente le attività di scavo private, da

effettuarsi solo previa autorizzazione, e limitasse sensibilmente

l’esportazione indiscriminata dei tesori archeologici del Regno;

individuando con precisione i settori d’intervento e indicando come

modello il sistema di tutela nello Stato Pontificio, la proposta del Canart si

presenta come “ intervento assai incisivo […] ed improntato ad un

atteggiamento pragmatico che, lungi dall’esaurirsi in sterili quanto

generiche deplorazioni dello status quo, si dirige al concreto delle questioni

e alla sostanza dei possibili rimedi, additando soluzioni percorribili e già

sperimentate” a Roma.

Sulla scorta di una serie di opinioni in questo senso e sulla base di una

accresciuta sensibilità e consapevolezza dell’importanza del patrimonio

archeologico, incredibilmente arricchitosi con gli scavi ercolanesi, il re

intervenne per via legislativa. La prammatica del 1755 segna il punto

d’arrivo di un percorso di acquisizione di consapevolezza e di

responsabilizzazione nei confronti delle ricchezze artistiche archeologiche del Regno, e allo stesso tempo rappresenta la base da cui si sarebbe

sviluppata e perfezionata la politica di tutela dei beni culturali, che

avrebbero perso con il tempo la connotazione di beni personalissimi del

sovrano per essere considerati quale bene pubblico, la cui tutela era

doverosamente compito dello Stato, in nome del pubblico interesse alla

salvaguardia del patrimonio storico e culturale nazionale. La strada

sarebbe stata lunga ma la normativa napoletana si presenta quale elemento

innovativo nei contenuti ed emblematico della sensibilità di Carlo di

Borbone riguardo al tema della tutela dello straordinario patrimonio del

Regno.